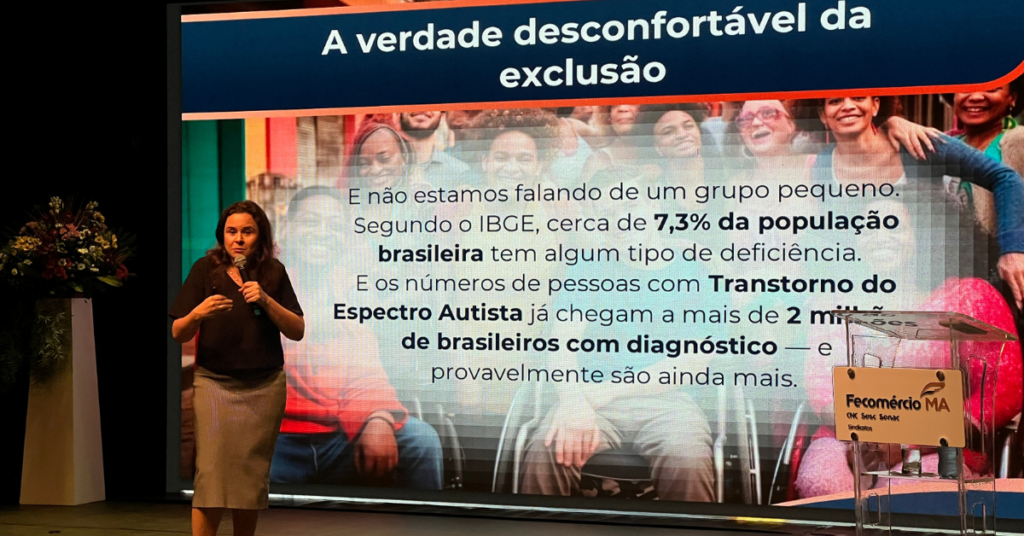

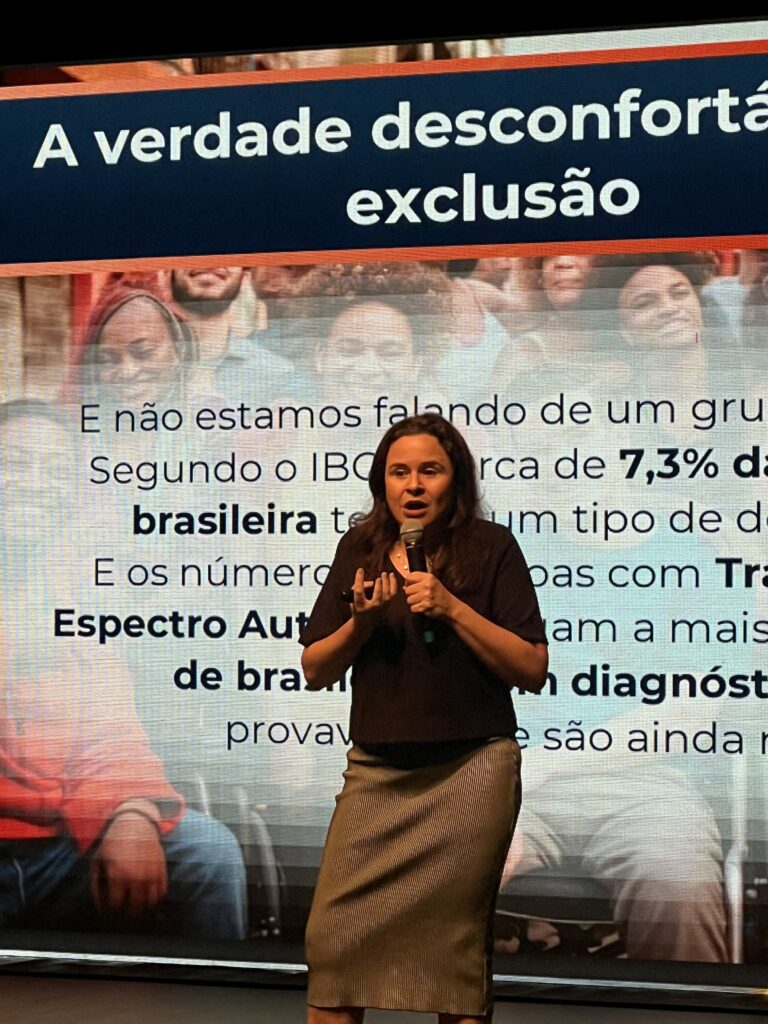

A presença de Luciana Brites no II Congresso SESC/SENAC, em São Luís do Maranhão, confirmou um ponto essencial para quem vive o chão da escola: quando ciência e prática se encontram, a aprendizagem ganha ritmo, a inclusão se torna viável e os resultados aparecem. Em uma palestra vibrante e acessível, nossa CEO e especialista mostrou como transformar pesquisas sólidas em rotinas simples, sustentáveis e mensuráveis — da Educação Infantil aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

Por que este congresso importa para quem ensina

Realizado por instituições reconhecidas pela qualidade em formação e serviços, o congresso reuniu professores, gestores e técnicos comprometidos com uma inovação que respeita contextos, escuta a comunidade e se apoia em evidências.

Nesse ambiente, Lu Brites reforçou que melhorar alfabetização, numeracia e inclusão não depende de modismos ou “achismos”, mas de escolhas pedagógicas intencionais, acompanhadas por dados e sustentadas por práticas de alto impacto. O encontro abriu espaço para que a rede maranhense reconhecesse seus desafios, valorizasse seus acertos e construísse um repertório de ações possíveis para escolas públicas e privadas.

Da pesquisa à prática: o fio condutor da palestra

A Educação Baseada em Evidências (EBE) foi apresentada como bússola para decisões pedagógicas mais assertivas. Em vez de ampliar a lista de iniciativas, a proposta é concentrar energia em poucos elementos que realmente fazem diferença, garantindo progressões claras, instrução explícita e avaliação formativa leve, porém contínua.

Nesse percurso, duas referências se tornam aliadas permanentes: o Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA), que planeja desde o início para a diversidade, e a Resposta à Intervenção (RTI), que organiza apoios em camadas para intervir cedo, por pouco tempo e com muito foco. O resultado é previsibilidade, equidade e menos improviso — sem perder a humanidade do encontro entre professor e aluno.

Alfabetização com base científica: o que não pode faltar

A alfabetização eficaz se sustenta em componentes bem estabelecidos pela pesquisa. A consciência fonológica, por exemplo, precisa aparecer em sessões curtas e frequentes, trabalhando rimas, aliterações e manipulação de fonemas de forma lúdica e cumulativa. O princípio alfabético requer ensino explícito e sistemático das correspondências letra–som, com exemplos e contraexemplos que tornem o critério visível para as crianças.

A decodificação evolui ao longo de uma progressão planejada de padrões ortográficos, com leitura de palavras reais e pseudopalavras para garantir precisão. A fluência ganha terreno com leitura em voz alta cronometrada, leitura repetida e leitura acompanhada, cuidando de precisão e prosódia. O vocabulário se expande quando palavras‑alvo são ensinadas diretamente em contextos significativos e revisitadas ao longo da semana.

A compreensão cresce com perguntas que exigem localizar, inferir, integrar e refletir, começando com textos curtos e avançando em complexidade. A escrita, por sua vez, se beneficia de ditados fônicos, ortografia por padrões, produção de frases e pequenos parágrafos com revisão guiada, sempre com critérios claros de sucesso.

Matemática que faz sentido: do concreto ao simbólico

No ensino da matemática, a transição do concreto para o pictórico e o simbólico precisa ser intencional. Materiais manipuláveis e problemas contextualizados aproximam os conceitos da experiência das crianças, enquanto a modelagem do raciocínio, com o professor pensando em voz alta, torna visíveis as estratégias eficientes.

Exercícios graduados, que aumentam o desafio passo a passo, evitam frustrações e ajudam a consolidar procedimentos. Revisões espaçadas, curtas e diárias, mantêm habilidades em circulação e fortalecem a retenção. Mais do que decorar respostas, o foco está em compreender o porquê dos procedimentos, para que as crianças ganhem autonomia para resolver problemas e argumentar sobre suas escolhas.

Rotinas enxutas que cabem no dia a dia

Uma rotina de 25 a 35 minutos, bem desenhada e repetida diariamente, produz avanços consistentes. Vale começar ativando conhecimentos prévios e anunciando o objetivo em linguagem simples, seguir com a modelagem do procedimento, propor prática guiada em pequenos passos e verificar rapidamente o entendimento antes de liberar a prática independente.

Ao finalizar, uma revisão de dois ou três pontos consolida a memória e orienta a tarefa de casa. Essa lógica serve tanto para introduzir um novo grafema–fonema e treinar leitura de palavras quanto para desenvolver fluência com textos curtos ou estruturar a resolução de problemas matemáticos.

Avaliações formativas leves, como leituras cronometradas semanais, ditados curtos e sondagens bimestrais, desenham um mapa claro do progresso e permitem ajustes ágeis das próximas aulas.

Inclusão na prática: TEA, TDAH e DI no mesmo planejamento

Quando o planejamento já nasce inclusivo, a sala de aula fica mais previsível e acolhedora. Para estudantes com TEA, antecipar rotinas com apoios visuais, usar linguagem direta e incluir interesses‑gancho aumenta o engajamento e reduz ansiedade.

Com TDAH, dividir tarefas longas em etapas, combinar sinais discretos de autorregulação e permitir movimentos planejados ajuda a manter o foco. Na DI, instruções simplificadas, modelos concretos e um pouco mais de prática guiada fazem diferença real no desempenho. Em todos os casos, metas claras, critérios observáveis e feedback imediato orientam o esforço e celebram pequenos avanços, que se somam ao longo das semanas.

Gestão pedagógica que sustenta resultados

Resultados duradouros pedem organização coletiva. Planejamentos com objetivos observáveis por aula e por semana, observação de aulas focada em práticas de alto impacto e feedbacks curtos e gentis constroem uma cultura de melhoria contínua. Encontros quinzenais de análise de dados, com ênfase em evidências simples e acionáveis, ajudam a decidir intervenções, materiais e responsáveis.

A formação em serviço, com demonstrações, coensino e mentorias no contexto real da escola, fecha o ciclo e transforma teoria em prática consistente. Assim, o progresso deixa de depender de iniciativas isoladas e passa a ser um compromisso do time todo.

Impacto para a rede e para as escolas do Maranhão

Ao alinhar currículo, método e avaliação sob a perspectiva da EBE e da inclusão, as escolas ganham previsibilidade e reduzem desigualdades. Crianças leem com maior precisão e fluência, ampliam vocabulário e compreensão, resolvem problemas com mais estratégia e participam das aulas com confiança.

A equidade deixa de ser uma promessa distante e passa a acontecer nos detalhes da rotina: no objetivo claro do início da aula, no exemplo bem modelado, no ajuste que o professor faz após uma checagem rápida, na intervenção breve que devolve o aluno ao fluxo da turma. O II Congresso SESC/SENAC em São Luís confirma que, quando ciência, gestão e cuidado humano caminham juntos, a transformação é possível e palpável.

Conclusão: boas escolhas pedagógicas criam equidade

A palestra de Lu Brites mostrou que alfabetizar melhor, desenvolver numeracia com sentido e incluir com qualidade é uma questão de fazer boas escolhas pedagógicas e sustentá‑las com consistência. Pequenos passos, praticados todos os dias, constroem grandes mudanças. Se você quer acompanhar agendas, bastidores, dicas e conteúdos que conectam ciência à sala de aula, siga o Instagram da NeuroEscola e junte‑se a uma comunidade que transforma evidências em resultados reais.